映画『片思い世界』は、12年前に殺害された少女たちが幽霊として日常を送る並行世界を舞台に、伝えられなかった想いや人と人との断絶を描く、坂元裕二脚本の最新作です。

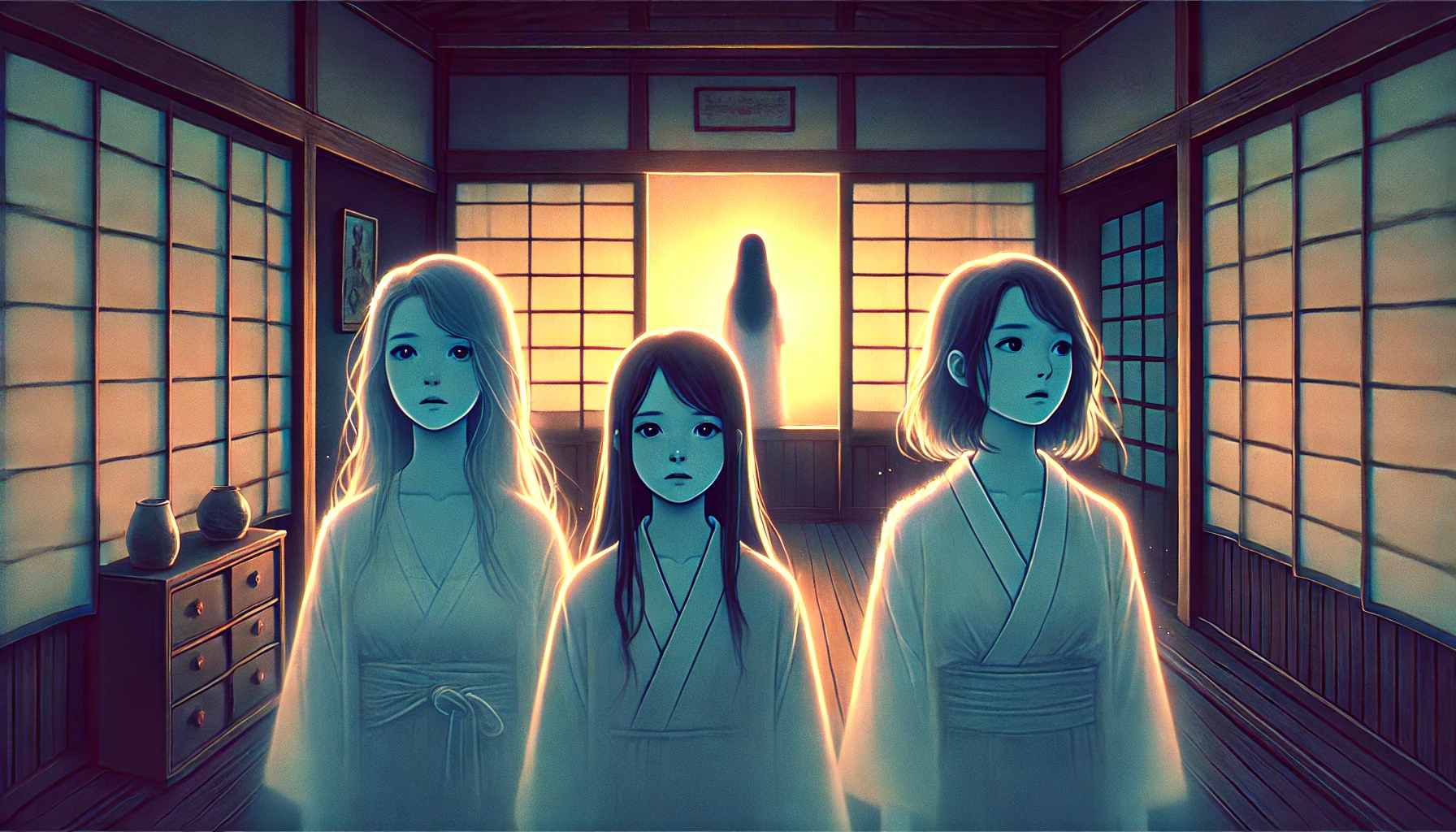

主演の広瀬すず、杉咲花、清原果耶が演じる3人の少女は、生者との接点を持たない“片思いの存在”として描かれ、『怪物』のラストと呼応する世界観で話題を呼んでいます。

この記事では、映画の核心設定からラストシーンの解釈、二重スリット実験との関係性まで、ネタバレを含めて徹底的に解説します。

- 映画『片思い世界』の核心的ネタバレと世界観

- 幽霊となった少女たちの“届かない想い”の意味

- 『怪物』との関連や科学的テーマとの接点

映画『片思い世界』の物語と登場人物

『片思い世界』は、3人の若い女性が12年間“ひとつ屋根の下”で暮らす日常から始まるように見えます。

広瀬すずさん、杉咲花さん、清原果耶さんが演じる彼女たちの日々は、一見明るくて温かく、青春ドラマのような空気をまとっています。

しかし、その平穏な日常には“重大な秘密”が隠されていました。

3人の主人公はすでに死亡していた幽霊

物語が進むにつれ、観客は驚愕の真実に直面します。

実は美咲・優花・さくらの3人は12年前に少年Aによって殺害されていた被害者であり、現在描かれている姿は“幽霊”としての存在なのです。

彼女たちは幽霊でありながら食事をし、会話をし、感情豊かに生きているように描かれます。

この“死後の成長”という設定が、本作の最大のユニークさと、感動の源となっています。

広瀬すず・杉咲花・清原果耶が演じる日常と真実

広瀬すずさんが演じる相良美咲は、心にトラウマを抱えながらも明るく振る舞う会社員。

杉咲花さん演じる片石優花は大学生であり、素粒子物理学に夢中になっている知的な女性。

そして清原果耶さんが演じる阿澄さくらは、水族館で働く純粋無垢な少女。

彼女たちの“何気ない日常”が、実は死者としての片思い世界であるという事実が明かされた瞬間、本作はサスペンスからヒューマンドラマへと色を変えていきます。

“片思い”の正体とラストの意味

映画タイトルにもなっている「片思い」とは、単なる恋愛感情の一方通行ではありません。

本作における“片思い”とは、“死者が生者に向けて発する届かない想い”そのものを指しており、愛、後悔、祈り、謝罪など、あらゆる感情が含まれています。

彼女たちの想いは決して報われることなく、それでも伝えたいという衝動だけが残っているのです。

死者が生者に向けた届かない想い

美咲、優花、さくらはそれぞれ、生前に伝えられなかった想いや言葉を持っていました。

しかし、幽霊となった今、生きている人々と直接会話することはできず、声も届かず、手も触れられません。

彼女たちは“風に声を乗せる”という行為によって、何とかして気持ちを届けようと試みます。

これはまさに、「片思いのメタファー」であり、想いはあっても受け取る相手がいない世界を象徴しています。

ラストの合唱と“帰れなかった灯台”の象徴性

物語のクライマックスで描かれるのが、3人が合唱コンクールで生者たちと共に歌う場面です。

一瞬だけ“繋がったかのような錯覚”が生まれますが、彼女たちはやがてその場から消えてしまい、新たな場所を探して旅立つという結末を迎えます。

「灯台に帰る」という台詞が象徴するように、帰る場所がなくなった幽霊たちは、永遠に“片思いのまま”世界をさまようのです。

このラストは、“成仏”でも“救済”でもない、不完全なまま続く関係性を肯定するエンディングとして、多くの余韻を残します。

津永悠木の正体と“飛べ”のメッセージ

幽霊である3人の主人公たちにとって、唯一“言葉”が届いた存在がいます。

それが、ラジオを通じて交流を果たす津永悠木という男性です。

彼の存在は、“死者と生者をつなぐ希望”であると同時に、物語の大きなメッセージを担っています。

ラジオ越しの唯一の対話手段

津永悠木は、日々一人でラジオ配信を行っている青年で、幽霊となった美咲たちが聴いている放送の主です。

彼の声は幽霊の3人に届くという設定で、唯一“生者から死者へ届くメッセージ”を持った存在として描かれます。

ある日、悠木はラジオの中で「飛べ」と呼びかけるように語りかけます。

これは明確に幽霊の3人に向けられたエールであり、“想いを届けること”への後押しとして機能しています。

科学と感情が交差する幻想的な設定

このラジオという存在は、現実と非現実、生と死の間をつなぐ装置として非常に象徴的です。

“見えない誰かに語りかける”という行為自体が、幽霊である彼女たちの「片思い」と構造的に重なるため、強い余韻を残します。

また、優花が興味を持っていた「素粒子の振る舞いが観測によって変わる」理論とも響き合い、観測者(視聴者)によって存在が意味を持つというテーマにもつながっています。

津永の言葉「飛べ」は、存在をあきらめないこと、そして想いを伝えようとすることの力強い肯定なのです。

少年Aと被害者たちのすれ違い

『片思い世界』におけるもうひとつの“断絶”は、加害者と被害者の間にある埋まらない距離です。

広瀬すずさんたちが演じる3人の少女は、12年前に少年A=増崎要平に命を奪われた存在。

物語はこの事件の詳細を語り過ぎることなく、“なぜ殺されたのか”という問いを宙吊りにしたまま展開していきます。

理解不能な加害者像と語られない動機

少年A・増崎は物語の中で“改心した風”の演技を見せながら、実際には反省の色もなく、むしろ被害者遺族に対して攻撃的な態度を取ります。

特に、優花の母・彩芽を再び襲うという描写では、加害者の本質に何も変化がなかったことが明確になります。

このシーンを通して、“加害者の謝罪や更生を期待すること”の虚しさと、被害者側の想いが届かない痛みが浮き彫りになります。

“なぜ殺されたのか”という問いの未回答

本作では、犯行の動機や詳細な事件の背景は最後まで明かされません。

それは決して説明不足ではなく、「理不尽な死」に直面した側の感情を、あえて言葉で処理しないことで強調するための演出です。

少女たちは幽霊として生きながらも、“なぜ自分たちは死ななければならなかったのか”という問いを誰にもぶつけることができません。

そして観客自身も、その不条理さに向き合わされる構造になっているのです。

“二重スリット実験”と世界観の関係

『片思い世界』は、単なる感情ドラマにとどまらず、量子物理学のメタファーを物語構造に取り入れた、非常にユニークな作品です。

特に作中で何度も語られる「二重スリット実験」は、この映画の世界観を象徴的に示す要素となっています。

これは、幽霊と生者、観測されることと存在すること、という哲学的なテーマと直結しています。

素粒子の観測と存在のあり方の比喩

二重スリット実験とは、観測の有無によって素粒子の振る舞いが変わるという量子物理学の現象。

観測者がいない場合は波として広がり、観測すると粒子として振る舞うこの性質は、“見ること”によって意味が変わる存在を示しています。

この理論は、幽霊たちが“見えないが存在している”という状態と重なり、存在とは「誰かに認識されて初めて意味を持つ」という考え方を補強しています。

カメの動きが示唆する“観測者”の概念

作中に登場する“ゆっくりと進むカメ”は、死者の世界と生者の世界のあいだを泳ぐ象徴でもあります。

このカメの視点が、物語全体に“観測者のまなざし”を加えているとも解釈できるため、単なる演出以上の意味を持っています。

“誰に見られているのか”“誰が見ようとしているのか”という視点は、観客自身の立ち位置にも関係してきます。

つまり、観るという行為そのものが、死者たちの存在を“確かにあったもの”として肯定しているのです。

『怪物』との関連とアンサーとしての構造

『片思い世界』を語るうえで避けて通れないのが、坂元裕二脚本による前作『怪物』とのつながりです。

両作に共通しているのは、「見えないものが確かに存在している」という感覚へのこだわりと、観客の“想像力”に委ねるラストの構造です。

『片思い世界』は、まさに『怪物』の“アンサー作品”とも言えるテーマ性を持っています。

“見えないけれど確かにそこにある”繋がり

『怪物』のラストでは、子どもたちが生きていたのか、死んでいたのかが明示されないまま、物語が静かに閉じられました。

それに対し『片思い世界』は、はっきりと「幽霊である」と提示しながらも、彼女たちの存在や想いが“確かにそこにある”という感覚をより強く提示しています。

この構造は、“見えないこと=存在しないわけではない”という価値観を、より広く観客に伝えるものとなっています。

『怪物』ラストのパラレル的続編とも言える構造

一部のファンや評論家の間では、『片思い世界』を『怪物』のパラレル的続編と捉える声もあります。

特に「死後の世界」「未完の関係性」「時間と感情の再構築」というモチーフは、坂元作品における“世界の見方”の延長線上にあります。

本作では“死”という境界線の先にすら、まだ人と人との“関係”が続いていくという思想が描かれています。

それはつまり、想いが伝わらなくても、意味は残るという、片思いを肯定するラストへとつながっていくのです。

まとめ:『片思い世界』が描いた“声にならない想い”

『片思い世界』は、亡くなった少女たちの視点から描かれる静かな物語です。

幽霊となった3人の少女が、日常を過ごしながらも誰にも想いを伝えることができずにいるという設定は、観客に“孤独”や“未練”の本質を問いかけます。

これは単なるファンタジーではなく、現実でも多くの人が抱える「言えなかった想い」や「伝えられなかった愛情」を象徴する物語です。

幽霊であることと、片思いであることの肯定

本作では、幽霊である彼女たちが誰にも気づかれず、それでも生きるように過ごしている姿が繊細に描かれています。

それはまさに、“片思いのままでいること”の肯定であり、伝えられない感情にも価値があるというメッセージでもあります。

「言葉にできない」「届かない」想いも、そこにあるだけで、誰かの心に影響を与える。

『片思い世界』はそんな“声にならない想い”の尊さを、美しく、切なく、力強く描ききった作品です。

- 3人の少女は既に亡くなった幽霊として登場

- “片思い”は死者から生者への届かぬ想い

- ラジオと二重スリット実験が世界観を象徴

- 加害者との断絶が語られぬまま描かれる

- 『怪物』との構造的なつながりも話題に

- “声にならない想い”を肯定する作品

コメント