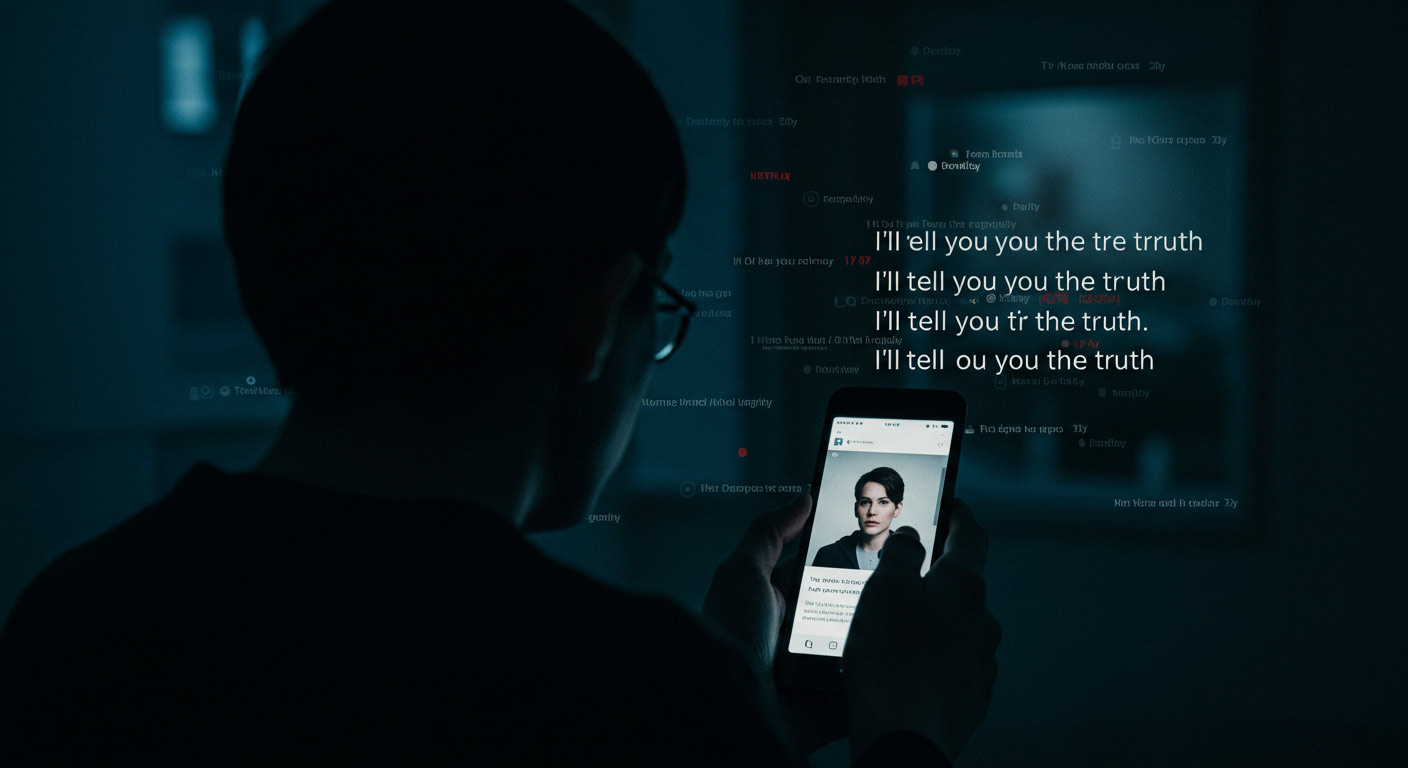

『真相をお話しします』は、SNSの光と闇を描いた社会派ミステリーとして、映画化・原作ともに話題を集めています。

伏線回収やどんでん返しの巧みさに熱狂的な支持がある一方で、物語のリアリティや構成の好みが分かれる作品でもあります。

ここでは、各メディアやSNSの声をもとに、その賛否の構造や視聴者評価のポイントを詳しくまとめました。

- 『真相をお話しします』に対する感動・否定・考察の三つの評価軸

- 原作・映画・ドラマそれぞれの違いと受け取り方の差

- SNS時代を映す“傍観者の罪”が描かれたテーマ性の深さ

スリリングな展開に魅了された感動・没入派の声

『真相をお話しします』は、SNS社会の危うさを軸に展開する社会派ミステリーでありながら、エンタメ要素が絶妙にブレンドされた作品として高い評価を受けています。

特に感動・没入派の視聴者からは、「一気見してしまった」「最後のどんでん返しに鳥肌が立った」との声が多数寄せられています。

その理由には、物語構成の妙と演出の緻密さがあるといえます。

本作では、複数のエピソードがオムニバス形式で展開される中、それぞれに伏線と衝撃の結末が用意されています。

「まさかそう繋がるとは思わなかった」「観るたびに細部の意味に気づかされる」といった反応がSNSやレビューでも目立ちました。

この意外性と納得感を両立する構成が、視聴者の没入感を高めている一因といえます。

また、各話で描かれるSNSの“あるある”や、誰しもが陥りかねない行動をリアルに描写している点も共感を呼んでいます。

「登場人物の愚かさが自分にも重なる」「他人事とは思えなかった」という感想は、作品のテーマ性が視聴者に届いている証です。

社会の一部を抉り取るような脚本に、鋭さと切実さを感じた人も多かったようです。

演技面においても、大森元貴・菊池風磨ら主要キャストの自然な演技が「現実味」を与えています。

特に感情の振れ幅や沈黙の表現が巧みで、「演技というより“その人”に見えた」との声も。

俳優の力量と構成の妙が一体となり、“観る者を引き込む力”として評価されています。

構成やテーマ性に違和感を抱く否定派の声

一方で、『真相をお話しします』には否定的な意見も少なくありません。

とくに構成や演出の“軽さ”を問題視する声や、テーマの提示方法に対して違和感を抱く人も多く存在します。

このような声は、ミステリーとしての“完成度”を重視する層や、社会派ドラマとしての“深み”を期待する視聴者から多く聞かれました。

まず、短編集形式のため「一話ごとの掘り下げが浅く、感情移入しづらい」という指摘が目立ちます。

「設定に惹かれて見始めたが、すぐに展開が終わってしまって物足りない」という感想は特に多く見られました。

テーマの重さと描写の軽さにギャップを感じたという声もありました。

また、ミステリーファンの中には「トリックが浅い」「どんでん返しが強引」という批判もあります。

「ご都合主義に見える」「伏線回収が雑」といったレビューもあり、サスペンスとしての完成度を求める層には刺さらなかったようです。

意外性よりも整合性を重視するタイプの視聴者には、やや満足度が低かったように映ります。

さらに、「SNS批判が説教臭く感じられる」という指摘も目立ちます。

「テーマ性が強すぎてエンタメとして楽しめない」「メッセージが過剰で重い」といった感想もありました。

テーマと娯楽性のバランスに疑問を持つ人が一定数いることは確かです。

中立派・考察派が注目する脚本とテーマ性

肯定・否定のどちらにも属さない“中立派”の視点からは、構成や演出を冷静に分析しながら評価する声が多く見られました。

特に注目されているのは、脚本の構造的工夫や視覚的演出の巧妙さです。

社会派ドラマとしての問いかけに向き合いつつ、エンタメ作品としての完成度にも言及する姿勢が特徴的です。

中立派は、「一話完結という制約の中でここまで多様なテーマを描けている点」に肯定的です。

特に、日常の中に潜む暴力性や「加害者にも物語がある」という視点に、新しい切り口を感じたという声が目立ちます。

また、台詞に頼らず演出や編集で意味を伝える構成に対し、「考える余白がある」と評価する層も存在します。

原作と映画・ドラマ版の違いに注目する声もあり、「原作より整理され、映画よりもテーマが際立っている」との意見も。

脚本家や演出家の意図を汲み取ろうとする姿勢が、作品を“作品”として丁寧に読み解こうとする中立派の特徴です。

単なる善悪二元論にしない作劇への理解も見られました。

また、衣装や色彩演出、SNS画面の構成など、ビジュアル面の工夫に対しても注目が集まっています。

「色使いや画面構成が感情の流れとリンクしている」「カメラワークが心理描写に寄り添っている」との指摘もありました。

このように、考察視点で“読み解く”ことができる作品として受容されている側面があります。

原作・映画それぞれの特徴と評価の違い

『真相をお話しします』は、原作小説・映画・ドラマそれぞれに異なる表現手法が用いられています。

そのため、メディアごとに感じ方や評価が大きく分かれる点も、本作の特徴のひとつです。

視聴者・読者の期待する“深み”や“テンポ感”の違いが、好悪の判断に直結していると言えるでしょう。

まず原作小説(短編集)は、1話1話の心理描写が丁寧であり、登場人物の心情の機微がじっくりと描かれています。

「文章だからこそ伝わる不気味さや空気感がある」という読者の声が多く、読後に残る余韻が魅力とされています。

逆に、テンポ重視の読者からは「やや冗長」との評価も見られました。

映画版は、原作のエピソードを圧縮しつつ再構成しており、「映像で見るとさらに迫力が増す」「俳優の演技が刺さる」という意見が中心です。

とくに大森元貴・菊池風磨のW主演が生む緊張感と、人間関係の歪さを表現する映像演出が高評価を得ています。

一方で、「展開が早すぎて感情の積み重ねが薄く感じた」との声もありました。

それぞれのメディアに強みがあり、“どれで最初に触れるか”によって印象が変わるという意見もあります。

原作の細やかさを補完する映画、あるいは映画の視覚的刺激を深掘りする原作、といった相互補完的な評価が多く見られました。

媒体ごとの特性を活かした作りが支持された要因の一つです。

真相をお話しします 感想まとめの結論

『真相をお話しします』は、SNSや情報社会における“傍観者の罪”を鋭く描いた作品として、高い話題性を持つ一方で、評価は真っ二つに割れています。

その賛否こそが、本作が提示している“問い”の深さを物語っているとも言えるでしょう。

観る者自身が「何を許し、何に怒るか」を問われる、鏡のようなドラマです。

感動・没入派は、どんでん返しや伏線の巧みさに熱狂し、SNS社会のリアルな描写に「刺さった」と評価しています。

キャストの熱演やビジュアル演出にも好評が集まり、“現代に必要な物語”として強く支持する声が上がりました。

特に、“痛み”を持つ登場人物の描写には、共感を超えた浸透力があります。

一方、否定派は構成の浅さや説教臭さに違和感を抱き、「テーマが重いのに軽く処理されている」との意見も。

ミステリーとしてのトリックや整合性にこだわる層からは、やや満足度に欠ける作品と見られる傾向があります。

倫理とエンタメのあいだで揺れる評価が、本作の複雑な立ち位置を示しています。

原作・映画・ドラマ、それぞれの視点から考察する中立派は、むしろこの“賛否の振れ幅”に本作の価値を見出しています。

「どちらが正しい」ではなく、「どう受け取るか」を視聴者に委ねる構成が、考察型ドラマとして高く評価されている点も見逃せません。

まさに、「真相」とは作品内だけでなく、視聴者の中にあるものかもしれません。

- SNSと傍観者問題を描いた社会派ミステリー

- 伏線やどんでん返しに魅了された感動派の声

- 構成の浅さや説教臭さを指摘する否定派も存在

- 原作・映画・ドラマで印象が分かれる作品

- 評価の振れ幅が“真相”の深さを物語る

コメント