映画『関心領域(The Zone of Interest)』は、第二次世界大戦中のアウシュビッツ強制収容所の隣で暮らすナチス高官一家の日常を描く異色の戦争映画です。

本作は、暴力的なシーンを直接映さず、「無関心の恐怖」を浮かび上がらせる独特な演出が話題となりました。

特に白黒映像の使用や音響効果によって、リアリズムと恐怖が際立っています。

この記事では、本作の白黒映像が持つ意味や演出の意図について、詳しく解説していきます。

- 映画『関心領域』のあらすじとテーマ

- 白黒映像や音響演出が生み出すリアリズムと恐怖の表現

- 作品が投げかける「無関心の恐怖」と現代へのメッセージ

映画『関心領域』のあらすじ・基本情報

『関心領域(The Zone of Interest)』は、第二次世界大戦中のアウシュビッツ強制収容所の隣に暮らすナチス高官一家の日常を描いた異色の戦争映画です。

暴力的なシーンを直接映さず、「無関心の恐怖」を静かに浮かび上がらせる手法が高く評価されました。

本作はジョナサン・グレイザー監督による作品で、第76回カンヌ国際映画祭グランプリを受賞するなど、世界的に高い評価を得ています。

ナチス高官一家の「異常な日常」

物語の主人公は、アウシュビッツ強制収容所の司令官ルドルフ・ヘスとその家族。

彼らは収容所のすぐ隣にある豪華な邸宅で何不自由なく暮らし、庭で遊ぶ子供たちや優雅な食事風景が映し出されます。

しかし、その背景には絶えず立ち上る煙や銃声、悲鳴が聞こえ、観客は「見えない恐怖」に気づかされるのです。

原作小説との違いと映画化の意図

本作は、マーティン・エイミスの小説『The Zone of Interest』を原案としています。

ただし、映画版では登場人物を整理し、ヘス一家の日常に焦点を当てる形で再構築されています。

これにより、戦争の悲劇を直接描くのではなく、「何も知らないふりをする加害者」の視点から戦争の異常性を浮かび上がらせています。

ジョナサン・グレイザー監督の演出スタイル

監督のジョナサン・グレイザーは、独特な映像美と実験的な手法で知られる映画監督です。

本作では、隠しカメラを用いた演出や音響デザインによって、「無関心の恐怖」を際立たせています。

観客はナチス一家の日常を眺めながら、その裏で何が起こっているのかを「想像させられる」仕掛けになっています。

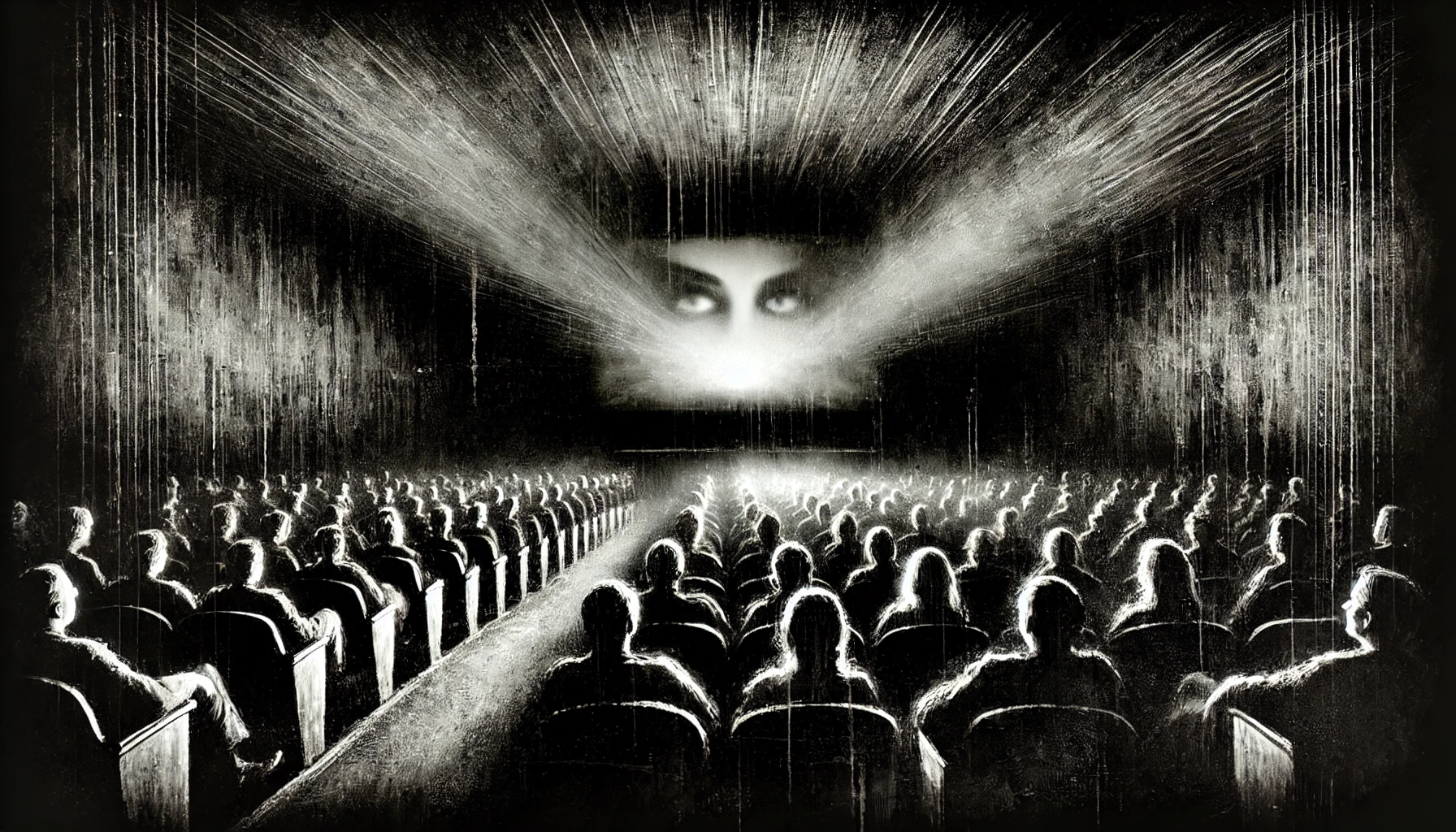

白黒映像が生むリアリズムと恐怖の表現

映画『関心領域』では、一部のシーンに白黒映像を使用することで、リアリズムと恐怖を際立たせる演出がなされています。

モノクロの映像は、「現実」と「非現実」の境界を曖昧にし、観客に深い印象を与える手法として用いられています。

ここでは、本作における白黒映像の意味と演出効果について詳しく解説します。

「リンゴを埋める少女」のモノクロシーンの意図

本作の象徴的なシーンの一つが、少女がリンゴを埋める場面です。

このシーンでは、白黒映像が使用されており、まるで「亡霊のような存在」が浮かび上がるかのような効果が生まれています。

この演出は、「すでに失われた命」「可視化されない人々」を象徴し、ナチス一家の日常とは対照的な現実を示唆しています。

赤外線カメラを使った独特な映像美

『関心領域』では、一部の白黒シーンに赤外線カメラが使用されており、通常のモノクロ映像とは異なる質感を生み出しています。

赤外線カメラによって、肌や衣服が異様に白く輝き、超現実的な雰囲気が醸し出されています。

この技法により、「私たちが目にしているものは現実なのか?」という疑問を観客に投げかける効果が生まれています。

白黒が示す「もう一つの視点」と「不可視の存在」

本作では、ナチス一家の視点から語られるシーンはカラーで描かれますが、一部のモノクロシーンは「もう一つの視点」を示唆しています。

これは、囚人やレジスタンスなど、「ナチスが見ようとしなかった人々」を象徴しているとも解釈できます。

この対比によって、映画全体に「見えないものの恐怖」を強調する演出がなされています。

映画『関心領域』の音響演出と「無関心の恐怖」

本作では、ホロコーストの残虐な描写を直接映さず、音響によって恐怖を表現しています。

映像ではナチス一家の日常が淡々と描かれる一方で、背景では絶え間ない悲鳴や銃声、遠くで立ち上る煙が観客に収容所の存在を意識させます。

これにより、「見ていないものが最も恐ろしい」という感覚を引き起こし、作品のテーマである「無関心の恐怖」を強調しています。

暴力を直接描かず「音」で伝える恐怖

通常の戦争映画では、暴力や虐殺のシーンを視覚的に描くことが一般的ですが、『関心領域』はそれを徹底的に避けています。

その代わりに、収容所の方角から聞こえてくる銃声や叫び声、荷物を運ぶ音などが、観客に「見えない恐怖」を感じさせます。

「直接描かないことで、より想像力を刺激し、恐怖を増幅させる」という演出手法は、視聴者に深い衝撃を与えています。

収容所の音とナチス一家の日常音の対比

映画では、収容所での不穏な音と、ナチス一家の何気ない生活音が交互に対比されます。

例えば、ヘス夫人が優雅に庭の花を手入れしているシーンの背後では、収容所で燃やされる遺体の煙が静かに上がっています。

また、子どもたちが無邪気に遊ぶ声と、収容所の悲鳴が同じ音のレイヤーに存在していることで、「気づいていながら無視する」という構造が強調されています。

「掃除機の音」が象徴する過去と現代のつながり

本作のクライマックスでは、突然現代のアウシュビッツ博物館の映像が挿入されます。

そこでは、掃除機の音が響き渡り、まるで過去の痕跡を消し去るかのような演出がなされています。

これは、「歴史をどのように記憶し、どのように無視するのか」という問いを観客に投げかける象徴的なシーンとなっています。

映画『関心領域』が投げかける現代への問い

『関心領域』は過去の出来事を描きながらも、現代社会に対する鋭いメッセージを投げかける作品です。

ナチス一家が収容所の存在を「見て見ぬふり」する姿は、現在の世界にも通じる部分があり、観客に歴史の継承と無関心の恐怖について考えさせます。

ここでは、映画が示す現代への警鐘を詳しく解説します。

観客に向けられた「ヘスの視線」の意味

本作の印象的なシーンの一つが、ルドルフ・ヘスがカメラをじっと見つめる場面です。

彼の視線はまるで観客自身を問い詰めるようであり、「あなたはこの状況をどう考えるのか?」と問いかけているように感じられます。

この演出により、観客は単なる傍観者ではなく、歴史と対峙する立場に置かれるのです。

ラストシーンが示す「記憶の継承」

映画の終盤では、現代のアウシュビッツ博物館の映像が挿入されます。

ここで描かれるのは、観光客が訪れ、収容所跡を見学する姿。

これは「歴史を学ぶこと」の重要性を示唆するとともに、「私たちは本当に理解しているのか?」という疑問を投げかけています。

無関心が生む狂気とは?現代社会との共通点

映画が描く「無関心の恐怖」は、決して過去だけのものではありません。

現代でも、目の前で起きている問題を見ようとしない、関心を持たないという態度が、多くの問題を生んでいます。

本作は、観客に「私たちは本当に歴史から学んでいるのか?」と問いかける、強いメッセージ性を持つ作品なのです。

映画『関心領域』の白黒映像と恐怖表現まとめ

『関心領域』は、白黒映像と音響演出を駆使した異色の戦争映画として、観客に強い印象を与えました。

本作では、「見えない恐怖」を描くことで、ホロコーストの惨劇と、それに無関心でいることの恐ろしさを表現しています。

ここでは、本作の映像・音響表現とその意図を振り返ります。

『関心領域』の映像・音響表現まとめ

- 白黒映像を使用し、「もう一つの視点」を示す演出がある

- 赤外線カメラを使い、超現実的な映像美を作り出す

- 直接的な暴力描写を避け、音響効果で恐怖を伝える

- ナチス一家の生活音と収容所の音を対比させる演出を取り入れる

『関心領域』が現代に投げかける問い

- ヘスの視線が観客自身に問いを投げかける演出

- ラストシーンで現代のアウシュビッツ博物館を映し、記憶の継承を示唆

- 「無関心の恐怖」が現代社会にも当てはまるという警鐘

本作は、ホロコーストの惨劇を描きながらも、「歴史をどう記憶し、どう向き合うべきか」を観客に問いかける重要な作品です。

映画『関心領域』の感想・評価

『関心領域』は、「無関心の恐怖」を映像と音響で描き出した異色の戦争映画として、多くの視聴者に衝撃を与えました。

特に、白黒映像や赤外線カメラを用いた演出、音響効果の巧みさが高く評価されています。

ここでは、映画を観た人々の感想や評価をまとめました。

「恐怖を直接見せない演出が秀逸!」視聴者の感想

本作は、残虐な暴力を直接映さず、音や映像の対比で観客に想像させる手法を取りました。

これに対し、「見えないものほど恐ろしい」「静けさが逆に恐怖を生む」といった声が多く上がっています。

- 「映像だけではなく、音による表現がこれほど効果的だとは思わなかった!」

- 「ナチス一家の日常と、遠くから聞こえる収容所の音の対比が強烈」

- 「画面には映らないのに、観客の想像力を刺激して恐怖を感じさせるのがすごい」

「白黒映像の美しさと異様さが印象的」

白黒映像や赤外線カメラを使用した撮影手法は、多くの視聴者に「美しさと恐怖が共存する映像美」として印象に残りました。

- 「モノクロのシーンが幻想的なのに、どこか不気味で引き込まれた」

- 「普通の白黒映画とは違い、赤外線カメラが異様な雰囲気を作り出していた」

- 「リアルな世界と“もう一つの視点”を示す白黒映像の対比が考えさせられる」

「現代社会にも通じるテーマが重い」

本作が描く「無関心の恐怖」は、過去の話ではなく、現代にも通じるメッセージとして観客に強く響きました。

- 「映画を観た後、自分の周囲の無関心について考えさせられた」

- 「ナチス時代の話だけど、今の社会でも同じようなことが起こっていると感じた」

- 「“見て見ぬふり”がもたらす恐怖を描いた映画として、強烈なインパクトがあった」

『関心領域』は、単なる歴史映画ではなく、「観る者に問いを投げかける映画」として、多くの人々の記憶に残る作品となりました。

映画『関心領域』の見どころ&評価まとめ

『関心領域』は、暴力を直接描かずに戦争の恐怖を伝える斬新な手法を取り、世界中で高く評価されました。

特に、白黒映像や音響を駆使した演出が、観客に深い衝撃を与えています。

ここでは、本作の見どころと評価を振り返ります。

『関心領域』の映像・音響表現まとめ

- 白黒映像を使用し、「もう一つの視点」を示す演出がある

- 赤外線カメラを使い、幻想的かつ不気味な映像美を作り出す

- 直接的な暴力描写を避け、音響効果で恐怖を伝える

- ナチス一家の生活音と収容所の音を対比させる演出を取り入れる

『関心領域』の評価・感想

- 「暴力を見せずに、これほどの恐怖を伝えられるとは驚いた」

- 「日常の風景が、音と映像の対比でこんなに恐ろしく感じる映画は初めて」

- 「観客自身が無関心になっていないか問いかける作品」

『関心領域』が現代に投げかける問い

- ヘスの視線が観客自身に問いを投げかける演出

- ラストシーンで現代のアウシュビッツ博物館を映し、記憶の継承を示唆

- 「無関心の恐怖」が現代社会にも当てはまるという警鐘

本作は、ホロコーストの惨劇を描きながらも、「歴史をどう記憶し、どう向き合うべきか」を観客に問いかける重要な作品です。

- 『関心領域』は、ナチス高官一家の日常を通じて「無関心の恐怖」を描く映画

- 白黒映像や赤外線カメラを使用し、「見えないものの恐怖」を強調

- 音響演出により、暴力を直接描かずに戦争の残酷さを伝える

- ヘスの視線やラストシーンが、観客に「歴史の記憶と無関心」を問いかける

- 「観た人の心に問いを残す映画」として、世界的に高評価を得ている

コメント